『玉木楽山堂のブログ』でご好評をいただいております、『表装で使う道具の紹介』の記事に加筆修正をして編集しました。表装作業に使う道具は、普段からわりと目にするものからなかなか目にすることのないものまで、様々な種類があります。この記事では、実際にそれらの道具を使っている様子を写真を交えながら紹介していきます。 『玉木楽山堂のブログ』でご好評をいただいております、『表装で使う道具の紹介』の記事に加筆修正をして編集しました。表装作業に使う道具は、普段からわりと目にするものからなかなか目にすることのないものまで、様々な種類があります。この記事では、実際にそれらの道具を使っている様子を写真を交えながら紹介していきます。

記事は随時追加していきますのでお楽しみください。

ご注意:本項目で紹介する道具の使い方は、当店での方法であり『これが正しい使用方法』ということではありません。また、この記事によって道具の使い方を限定するものでもありません。ご了承ください。

必ず免責事項をご覧ください。→『免責事項』へ。

*:黒字の記事は、現在編集中です。しばらくお待ちください。

1.刷毛系

1-1.こわなぜ(シュロ刷毛)

|

| 図1-1-1 こわなぜ(シュロ刷毛) |

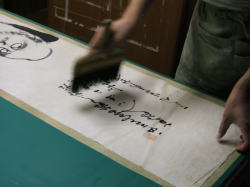

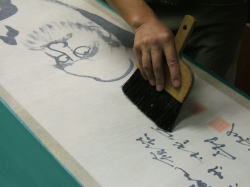

こわなぜ(シュロ 刷毛)は、主に裏打ち時に作品を伸ばしたり裏打ち紙を作品に撫でつける時に使用します。図1-1-1の 刷毛が「こわなぜ(シュロ刷毛)」です。刷毛の毛は椰子科の 棕櫚やクロツグでできており、適度な硬さがあり裏打ちに適しています。また、刷毛の使い心地(硬い、柔らかい)も色々なものがあります。 また、こわなぜの毛はとても丈夫で長持ちです。

図1-1-1の左は使い心地が柔らかいタイプ、右は使い心地が硬いタイプになります。この写真ではわかりませんが、毛の部分の厚みがかなり違います。図1-1-2は使い心地が柔らかいタイプの刷毛、図1-1-3は使い心地が硬いタイプ刷毛の写真です。図1-1-3の方が図1-1-2よりも刷毛の毛の厚さが太いことがわかります。使い心地が硬いタイプの刷毛の厚みは、使い心地が柔らかいタイプの刷毛の厚みの約5倍もあります。こわなぜの使い心地(硬い、柔らかい)は一本一本の毛の硬さにもよると思いますが、それ以上に毛の量の多い少ないで調節されているようです。

|

|

| 図1-1-2 使い心地が柔らかいタイプの刷毛 |

図1-1-3 使い心地が硬いタイプの刷毛 |

こわなぜの用途ですが、硬さによって使い分けることが多いです。使い心地が柔らかいタイプの刷毛は、主に作品を伸ばす時に使います(図1-1-4) 。一方、使い心地が硬いタイプの刷毛は、主に裏打ち紙をしっかりと撫でつける時に使います(図1-1-5)。

|

|

| 図1-1-4 作品を伸ばしているところ |

図1-1-5 裏打ち紙をしっかりと撫でつけているところ |

こわなぜは、裏打ちでは必ずと言っても良いほど使います。裏打ちは表装作業ではとても重要な工程になりますので、こわなぜが無ければ表装作業に支障をきたすと表現しても過言ではありません。また、裏打ち以外にも紙を伸ばす作業で良く使います。こわなぜは表具作業でとても大きな存在です。

1-2.打ち刷毛

打ち 刷毛は主に凹凸のはげしい布や 刺繍の裏打ち時に使用し、布や刺繍に裏打ち紙を密着させます。図1-2-1、図1-2-2が打ち刷毛です。

|

|

| 図1-2-1 打ち刷毛 |

図1-2-2 打ち刷毛 |

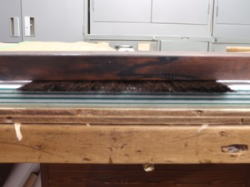

このようにすごい厚みがあり、裏打ちの時に撫でるのではなく刷毛をトントンと打ちつけます(図1-2-3)。写真では分かりにくいのですが裏側は真っ平らではなく軽く山なりになっています(図1-2-4)。そのおかげで細かい箇所もピンポイントに狙えます。打ち刷毛の詳しい話は長くなりますので、改めて紹介します。

|

|

| 図1-2-3 打ち刷毛を使っているところ |

図1-2-4 打ち刷毛(毛先) |

1-3.糊刷毛

|

| 図1-3-1 糊刷毛 |

『糊刷毛(のりばけ)』と一口に言ってもいろんな種類のものがあるので、ここでは身近に使っているものを紹介します。糊刷毛はその名の通りに、糊を付ける(塗る)ための道具です。これがなければ、掛軸を作るのも、額装をするのももちろんですし、表装作業自体が出来ないと言っても過言ではないと思います。糊刷毛はそれくらい重要な道具です。図1-3-1に写っている刷毛は、すべて糊刷毛です。

糊刷毛はサイズもさまざまですが、用途もさまざまです。刷毛は毛の素材にもさまざまな種類があるので、ここでは「刷毛の用途」という観点から書いていきます。(毛の種類はまた改めて紹介します。)

図1-3-1では、左上→左下→右下→右上の順に刷毛のサイズが大きくなっていきます。

糊刷毛の使い道や使っている様子の紹介に入る前に、まずは糊刷毛を選ぶときのキーポイントを紹介します。次のキーポイントを考慮に入れて、『均一の厚みにムラ無く糊を付けることができる糊刷毛』を選びます。糊刷毛選びでは、『均一の厚み』と『ムラ無く』という言葉がミソです。

≪糊刷毛を選ぶときのキーポイント≫

●作業のスケールに応じて刷毛の大きさを選ぶこと。

→細かい作業をするときに大きな刷毛は使いにくいです。逆に、広い面積に糊を付けるときに小型の刷毛を使うと作業効率が悪いです。

●使う糊の濃さによって、刷毛の大きさ、毛の量の多い刷毛や少ない刷毛を選ぶこと。

→粘度の高い糊(フエキ糊みたいなやつ)は非常にベトベトしているので、大型で毛の多い刷毛では糊をムラ無く均一に塗りにくいです。こういう場合は、同じサイズの刷毛でも毛の量の少ない刷毛を使うと少しはスムーズに糊をムラ無く均一に塗りやすくなります(粘度の高い糊を一気に大量に塗ることは、塗りムラが生じやすくて難しいです。)できれば、刷毛のサイズを少し小さくして、毛の量を減らした刷毛を使うとベターです。一方、粘度の低い糊(水のような糊)を塗るときには、毛の量が多い刷毛でもほとんど問題なく作業ができます。

まず、小さい刷毛ですが、細かい作業をするときにとても重宝します(図1-3-2、図1-3-3)。小さい刷毛は刷毛の先端部分の毛の厚みが薄い場合が多いので、糊を付けたい部分にだけピンポイントで糊を付けることができます。ちなみに、刷毛は使えば使うほど毛が磨り減って、先端部分の厚みが薄くなります。図1-3-2の刷毛の横幅(毛の左端から右端)は、12cmくらいです。

|

|

| 図1-3-2 小型の糊刷毛(図1-3-1の左上) |

図1-3-3 図1-3-2の糊刷毛の先端 |

小型の刷毛は、例えば粘度の高い糊(フエキ糊みたいなやつ)を付ける場合、3 mm程度ののりしろにムラ無く均一に糊を付けるときに活躍します。表具の作業でいうと、掛軸の付廻しをしたり、画仙紙を継ぎ足す作業です(図1-3-4)。(『付廻し』が「???」な方はこちらへ⇒ 『付廻し』)

図1-3-1の左下の糊刷毛も比較的小型の部類になります(図1-3-5)。

小型の刷毛は大型の刷毛ほどたくさんの糊を含ますことはできませんが、粘度の高い糊(フエキ糊みたいなやつ)から粘度の低い糊(水みたいな糊)まで容易に取り扱うことができます。

|

|

| *図1-3-4 小型の糊刷毛(図1-3-2の右上) |

図1-3-5 図1-3-1の左下の糊刷毛の先端 |

*:小型の刷毛で糊をつけています。使っている糊はフエキ糊のように粘度の高い糊です。

次は大きな糊刷毛です。図1-3-1の右上の糊刷毛です。

大きな刷毛は広い面積に糊を付けるときにを使います。見た目の通り、細かい作業には不向きです(図1-3-6、図1-3-7)。また、水糊(文字通りに水のように薄い糊)を広い面積に付けるときは大きな刷毛はとても使い勝手が良いのですが、粘度の高い糊(フエキ糊みたいな糊)を付けるときにはとてもやりにくいです。図1-3-6の刷毛の横幅(毛の左端から右端)は、24cmくらいです。

|

|

| 図1-3-6 大型の糊刷毛(図1-3-1の右上) |

図1-3-7 図1-3-5の糊刷毛の先端 |

大型の刷毛は小型の刷毛のように先端が細くなっていないので、小型の刷毛のようにピンポイントにムラ無く均一に糊を付ける作業には向いていません。しかし、大型の刷毛は小型の刷毛よりも毛の量がかなり多いので、多くの糊を含ませることができます。よって、広い面積にムラ無く均一に糊を付ける作業に向いています。例えば、大きな裏打ち紙に水糊(水みたいに粘度が低い糊)を付ける場合にとても役立ちます(図1-3-8、図1-3-9)。一方、大型の刷毛には均一に粘度の高い糊を含ませにくいので、粘度の高い糊の取り扱いにはイマイチ向いていません。

|

|

図1-3-8 粘度の低い糊(水糊=水みたいな糊)

を塗っているところ |

図1-3-9 糊をムラ無く均一に塗っているところ |

最後は中型の大きさの糊刷毛です。図1-3-1の右下の糊刷毛です。

中型の大きさの糊刷毛は、小型の糊刷毛と大型の糊刷毛の良いとこ取りをしたような使い心地です。刷毛の全体像と毛先の写真をご覧ください(図1-3-10、図1-3-11)。刷毛の横幅(毛の左端から右端)は約18cmです。小型の刷毛の横幅が12cm、大型の刷毛の横幅が約24cmなので、ちょうど中間のサイズですね。刷毛の毛先の厚みも小型の刷毛と大型の刷毛の中間くらいになります。大きくもなく小さくもなくて、使い勝手がよいです。

|

|

| 図1-3-10 中型の糊刷毛(図1-3-1の右下) |

図1-3-11 図1-3-10の糊刷毛の先端 |

中型の刷毛は付廻しのような細かな作業には向いていませんが、それ以外の糊付け作業全般にはとても便利です。中型の刷毛は毛の量が程よくあるので、粘度の高い糊(フエキ糊みたいなやつ)を毛にムラ無く均一に含ませやすいですし、粘度の低い糊(水みたいな糊)もそれなりに含ませることができます(図1-3-12、図1-3-13、図1-3-14)。

|

|

図1-3-12 粘度の高い糊

(フエキ糊みたいなやつ)を付けている

ところ |

図1-3-13 粘度の低い糊

(水みたいな糊)を 付けている

ところ |

|

図1-3-14 粘度の低い糊

(水みたいな糊)を 付けている

ところ |

中型の刷毛の特徴は、小型と大型の刷毛の特徴を足して2で割ったような感じです。使い心地もちょうどそんな感じです。糊の粘度に幅広く対応できて、糊を『ムラ無く』、『均一に』、『効率良く』付ける(塗る)ことができるので、とても重宝しています。

2.ものさし(物差し)、定規系

2-1.尺ざし(尺差し)

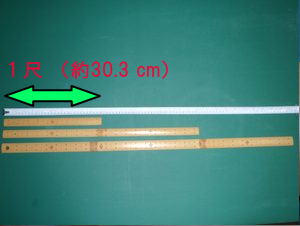

尺ざしは表具作業でものの長さを測るために、無くてはならないものです。表具では、1尺ざし(約30.3 cm)、2尺ざし(約60.6 cm)、3尺ざし(約90.9

cm)がよく使われます(図2-1-1、図2-1-2)。素材は竹が使われています。これは竹という材質がプラスチックや木とは違って、水分、熱などによる影響を受けにくく、サイズの狂いが生じにくいからと言われています。

|

|

| 図2-1-1 1尺ざし |

図2-1-2 1尺ざし、2尺ざし、3尺ざし(上から順) |

尺ざしの上側の一番細かい目盛りが5厘(約1.5 mm)、下側の目盛りが1分(約3.0 mm)です(図2-1-3、図2-1-4)。

|

|

| 図2-1-3 尺ざし(拡大) |

図2-1-4 軸先の直径を計っているところ |

尺ざしは竹製なので、長年使っているとどうしても端(角)が擦り減ってしまいます。図2-1-3の尺ざしの端(角)は擦り減ってしまっています。この状態で尺ざしの端(角)から長さを測ると測定ミスの原因になります。ですので、図2-1-4のようにして端(角)を使わないようにしてものの長さを測った方が、より正確な値が測れます。ちなみに、この軸先の直径は9分(約27.3

mm)です。

2-2.直線定規とおもり

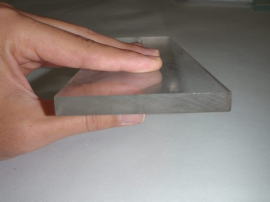

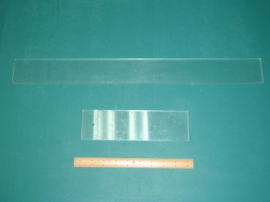

定規とおもりはセットで使われることが多いので、二つ合わせて紹介します。定規と一口に言っても、直線定規、三角定規、円定規などいろいろありますので、今回は直線定規の紹介をします。直線定規なんて難しい表現をしていますが、これは直線を出すための定規です。

図2-2-1の透明なのが直線定規です。長さはだいたい1尺(約30.3 cm)あります。表具作業では、1尺(約30.3 cm)から8尺(約242.4

cm)の定規を用途によって使い分けています。例えば、紙をカットするなら、カットする大きさの紙にあわせた長さの定規を使います(図2-2-2)。

|

|

| 図2-2-1 直線定規と1尺差し |

図2-2-2 直線定規とおもりを使って

カットしている様子 |

定規の厚みは1 cmくらいあります(図2-2-3)。厚みの薄い定規を使うとカットなどの作業がやりにくいのです。定規は物を切るとき以外にも、物を動かないように押さえ込む作業をするときにも活躍します(図2-2-4)。

|

|

| 図2-2-3 定規を横から見たところ |

図2-2-4 定規で布を抑えこんで

布に糊をつけているところ |

これらの透明な定規の素材はアクリルですが、金属製のものもあります(図2-2-6)。当店ではアクリル製の定規を使って作業をすることが多いです。

|

|

| 図2-2-5 2尺(約60.6 cm)定規(一番上) |

図2-2-6 金属製の定規 |

次は、定規とセットで使うことが多いおもりの紹介です。当店ではこんなおもりを使っています(図2-2-7)。図2-2-8は実際に定規とおもりを使っているところです。おもりの重さはだいたい4

kgあります。4 kgというと結構重たいです。でも、定規を使って物を切るときに何かの拍子に定規がズレてしまっては困りますので、これぐらいの重さがあってこそ安心して作業ができます。付廻しのときも同様に定規がズレないようにおもりでしっかりと押さえます。

|

|

| 図2-2-7 おもり |

図2-2-8 付廻しの様子 |

定規とおもりは地味な存在ですが、いろいろなところで役立ちます。

2-3.三角定規

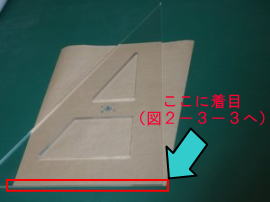

三角定規は三つの角のうち、一つが90°(直角)になっています。当店ではアクリル製の三角定規を日常的に使っています( 図2-3-1)。この三角定規は地味な存在ですが便利な道具で、定規の90度の部分を使って直角にカットするに役立ちます。では、実際に紙を切ってみましょう。

|

|

| 図2-3-1 三角定規 |

図2-3-2 紙に三角定規をセットしたところ |

今回は茶色い紙の手前側の辺に対して、右側を90度にカットします。三角定規を紙にセットするときに、茶色い紙の手前の辺と三角定規と間に均一に1 mm程の隙間を作ります(図2-3-2、図2-3-3)。この隙間を均一に出すことで、90度という角度をより正確に出すことができます。

|

|

*図2-3-3 茶色い紙と定規の間の

『均一な1 mm程の隙間』 |

図2-3-4 カットしているところ |

*:図2-3-3は『均一な1 mm程の隙間』をできるだけ綺麗に撮影したかったので、その部分に着目して撮影しています。そのため、他の写真とはカメラのアングルが異なっています。

三角定規を紙にセットできたら、おもりで定規がズレないように固定してカットします(図2-3-5)。

|

|

| 図2-3-5 カット完了 |

図2-3-6 三角定規をのけるとこの通り。 |

茶色い紙の手前側の辺と右辺の角度が90度でカットできました(図2-3-6)。実際の作業現場では、三角定規は作品の四隅の90度を出すことに使われることがほとんどです。

2-4.留型定規

『 留型定規』とは文字通り『 留』を作るための型の定規です(図2-4-1、図2-4-2)。

|

|

| 図2-4-1 留型定規(アクリル製) |

図2-4-2 留型定規(木製) |

『 留』とは屏風などの 竪ブチと 横ブチが45度の角度で出会っている部分のことです(図2-4-3)。

|

| 図2-4-3 屏風の『留』 |

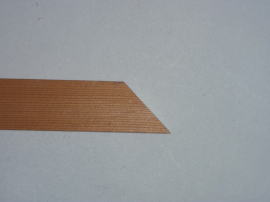

『留』を作るためには、留型定規を使ってフチ用の木材を45度にカットします。このときに、留型定規の斜めの部分を使います(留型定規の斜めの部分の角度は45度です)。図2-4-4、図2-4-5は留型定規の45度の部分を使ってカットした木材です。このカットした木材の45度の部分同士を組み合わせると、『留』になります。

|

|

| 図2-4-4 切り口が45度です。 |

図2-4-5 別の角度から。 |

留型定規の90度の部分を使って木材の切り口を90度でカットすることも可能です。(留型定規の45度と反対側の部分は、90度になっています。)

|

|

| 図2-4-6 90度にカットしているところ |

図2-4-7 90度にカットしているところ |

3.刃物系

3-1.丸包丁

丸包丁は、布や紙を切るために使う道具です。この包丁は名前の通り刃の形が丸くなっています。まずは写真をご覧ください。

|

|

| 図3-1-1 丸包丁 |

図3-1-2 刃の部分 |

丸包丁は写真のように刃が丸い形になっています。この形になっていることによって、切るものに対してひっかかりが少なく、より抵抗なく切ることができます。同じ素材のものを普通のまっすぐな形の刃物(カッターナイフなど)で切り比べてみると、「丸包丁」の刃の形に驚かされます(まっすぐな形の刃物がいけないと言っているわけではありません)。しかも、刃も薄く丈夫で切れ味抜群です。カッターの刃のように替刃式ではないので、刃の切れ味が落ちたら刃を研がなくてはいけませんが、とても頼りになる包丁です。

3-2.出刃包丁

『出刃包丁』という名前自体は結構有名なのではないでしょうか。大きな魚を捌くときに使うことが多いので、見たことがある人も多いと思います。これが『出刃包丁』です(図3-2-1、図3-2-2)。

|

|

| 図3-2-1 出刃包丁 |

図3-2-2 出刃包丁 |

出刃包丁の特徴としては・・・、

刃が分厚く重たいので、使用中に力を入れても刃先がしなったり曲がったりしにくいです。この特徴が表具作業ではポイントになります。

出刃包丁は表具作業では物を切ったり削いだりするのに役立ちます。例えば、木材(特に木の棒)の長さをあと数ミリだけ短くしたい場合に、木材をカットするのに使います。のこぎりで数ミリだけ切るというのはやりにくいので、こういうときは出刃包丁が活躍します(図3-2-3、図3-2-4)。通常、木材は硬いので、切っている最中に刃が曲がったりしたら危ないです。また、のこぎりで切った木材の断面が綺麗でないときに、出刃包丁で数ミリだけ切って切断面をきれいにします。他には、木材の『面取り加工』をするときにも使います。

|

|

| 図3-2-3 のこぎりで数ミリだけ切るのは難しい |

図3-2-4 出刃包丁で数ミリだけカット |

研いだばっかりの刃物は当然切れ味が鋭いのですが、特に研ぎたてホヤホヤの出刃包丁はめちゃくちゃ切れます。本当にとにかく切れます。どれぐらい切れるかと言うと、刃に指がスッと触れただけで切れて血が出ます(冗談ではありません。私は何度か経験があります)。こんな感じなので、木材でも切れてしまうのです。みなさん、出刃包丁を使うときは怪我をしないように注意してくださいね。

3-3.梳き鋏

|

| 図3-3-1 梳き鋏 |

このハサミはなんとも変わった形をしていまして先が曲がっています(図3-3-1、図3-3-2、図3-3-3)。普通に考えると切りにくいなあと思うと思います。しかし特定の使い方においては抜群の威力を発揮します。その使い方とは、刺繍が施されたもの(刺繍作品・着物や着物の帯)の裏側の浮いている糸を梳(す)いていきます。この作業は刺繍が施されたものを表装するにあたって非常に重要な工程になります。

複雑な刺繍の裏糸を梳くのに無くてはならない「梳き鋏」でした。

|

|

図3-3-2 刃の拡大

(この刃の曲がりを利用して梳いていきます) |

図3-3-3 刃の拡大 |

3-4.鋏(布切り用)

このはさみは、普通の事務用のはさみとは見た目も切れ味も大きさも一味違います(図3-4-1、図3-4-2)。お裁縫をやっている方はご存知かも知れませんね。

|

|

| 図3-4-1 鋏(布切り用) |

図3-4-2 刃の拡大 |

実際に使っているところはこちらです(図3-4-3)。

|

| 図3-4-3 布を切っているところ |

布を切るときは、よく切れるはさみを使います。そこでやりがちなのが『押し切り*(通称)』ですが、布を切るときにこれをやってしまうと布の繊維を引きずってしまうので、切り口がきれいではなくなります。ですので、事務用のはさみで紙などを切るときと同じように、「チョキチョキ」と布を切っていきます。また、布を切るときは基本的には「布の目(繊維の通り方)」に沿って切ります。柄の布の場合、「布の目(繊維の通り方)」に沿って布を切らないと後々困ることになりますので注意が必要です。

もちろん、無地の布をカットする場合でも同様に気をつけます、

(*押し切り(通称):はさみをチョキチョキと動かして物を切るのではなく、はさみの刃を開いた状態で固定してグイグイと刃を紙や布に押し付けて切る切りきり方のことを、通称『押し切り』と呼んでいます。みなさんは何と呼んでいるのでしょう?)

では、布を切る様子の一部始終をどうぞ(図3-4-4、図3-4-5、図3-4-6、図3-4-7)。

|

|

図3-4-4 切り始め

(無地の布です。カットする前に「布の目(繊維の通り方)」を確認します。) |

図3-4-5 切り始め(別アングルから) |

|

|

| 図3-4-6 しっかりとはさみをチョキチョキ動かして布を切っていきます。 |

図3-4-7 チョキチョキして裁断が無事完了です。 |

写真でお気付きの方もいると思いますが、このはさみは結構大きいです。刃の長さは約11 cmです。慣れるまでは使うのが大変ですが、慣れてしまえば大きな刃でガンガン切れるのでとても便利です。

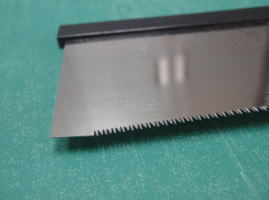

3-5.鋸

鋸と言えば大工さんが使っているあの道具です(図3-5-1、図3-5-2)。

|

|

| 図3-5-1 鋸 |

図3-5-2 刃の拡大 |

これで木材を切ります。木材とはいっても大工さんのように角材を切ったりはしません。表具作業では、掛軸の『八双』や『軸木』を切り出したり、屏風などのフチを切り出したり『留』を作るために鋸を使います。また、襖のフチなどを切り出すのにも使われます。

『八双』、『軸木』が「???」な方はこちらをご覧ください。→https://www.tamakirakuzando.com/sub16.html

|

|

| 図3-5-3 鋸でカットしているところ |

図3-5-4 鋸でカットしているところ |

図3-5-3、図3-5-4のようにギーコギーコと鋸を動かして、木材をカットします。この写真で左手に持っている赤い物体は何なのか気になった方もいらっしゃると思います。この物体は『 留型定規』というものです。これを使うと、45度の線が引けたり、直角を奇麗に出すことができます写真中では八双用の木材を直角にカットするためのガイドとして、留型定規を使っています。詳しくは留型定規の記事をご覧ください。⇒ 「2-4.留型定規」へ

4.その他

4-1.霧吹き(スプレー)

|

| 図4-1-1 霧吹き(スプレー) |

霧吹きはノズルの先からかなり細かい本当に霧のようになった水を噴射します。主に裏打ちをするときに作品に水を与えたり、その他紙や布に水を与えるのに使用します。図4-1-1は『クラマタ式噴霧器』という霧吹きです。当店ではよく使っているタイプの霧吹きです。使い方は簡単で、本体に水を入れる→ポンプ(本体から上に出ている棒の部分)を数回押す→本体に付いているレバーを押す→霧が出る、といった具合です。

霧は霧吹きのノズルの先端の小さな穴から噴射されます(図4-1-2)。図4-1-3は実際に噴霧しているところです(紙に霧を吹き始めたところです)。霧吹きは対象物の面積にかかわらず、ほぼ均一に水分を与えることができます。対象物にムラなく水分を与えることができるので、使用頻度が高くとても重宝しています。材料に水分を与えるための道具は、霧吹き以外に『 水刷毛』という刷毛があります。水刷毛の紹介は水刷毛の項目で紹介します。

|

|

| 図4-1-2 霧を吹くためのノズル先端の穴 |

図4-1-3 霧を吹いているところ |

4-2.留台と鉋

現在、編集中です。しばらくお待ちください。

4-3.ホシツキ(千枚通し)

|